喰っちゃあいかんのか? へようこそ!

今日の食材は 「イラ」です。

イラはスズキ目ベラ科イラ属の魚。

いやあ、このブログの中ではやっとお盆が過ぎた頃さ。

無論、2013年のお話。

今回のイラはもらい物。

パートⅡのタカノハダイ同様、職場の同僚からの贈り物だ。

「この魚、くっちくれろ・・・・」

「ええのんか?こげな魚もろうちも?」

「はやぁ~あんりがたいのぉ。」

と、言う事で遠慮なくいただく。

このイラは職場付近の海に潜って突いたのだとか。

よく見ると、ほおの辺りに刺し傷がある。

この、イラという魚、あまり珍重されない。

まあ、概ねベラの仲間はそんな扱いが多い。

このイラもベラの仲間なのだ。

しかし、なかなか大きい。

1kgは十分にあるね。

さあ、早速観察しましょうかね?

何?いらない?

なんじゃと!?

観察しないなら、ここから先は読んではいかんっ!!

何?じゃあ読まない?

そ、そ、そんなぁ・・・・んごっ!

いいんだ、いいんだ、さいおなら。

ウキッ!

何?いいから、先に進め?

うむ、そうしよう。

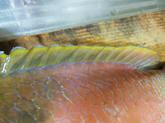

はい、背鰭。

カラフルだねぇ。

はい尾鰭。

はい、尻鰭。

はい、腹鰭。

鮮やかな黄色だ。

はい、胸鰭。

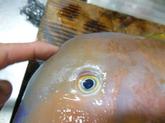

はい、おでこ。

ふよぷよです。

はい、口元。

ちょっと幼い中学生の女の子の頬みたい。

そして、口。

尖った歯が飛び出します。

歯の様子。

なんか、かなり本数少ない。

さて、お楽しみ頂きましたか?

ん?なになに?ふんふん・・・

へぇ~、そうなの?

まさかねぇ、そうかぁ。

まあ、そんな事もあるわなぁ。

うんうん。

で、ウロコを落とします。

大き目なウロコだが、別にはがしにくくは無い。

頭を落とし、内臓を抜き、キレイに洗う。

3枚におろす。

身はキレイな白身ですね。

腹骨をすき、皮を引きます。

体側の骨を切り出し、切りつければ完成。

いやあ、出来ました。

どんなお味なのでしょう?

さっそくいただくのら。

いっただっきもあ~すぅ!!

もんぐもんぐ・・・もんぐ・・・・

あまり味わいを感じない。

年のせいだろうか?

いや、亜鉛不足か?

そんなこたぁ無いな。

なんか、プレーンな感じ。

無垢な素材的な味わい。

変にクセがある訳でも何でもない。

こりゃあ、シンプルな刺身より、何か手を加える必要があるね。

飲食店でそのまま出されたら、きっと”イラッ”っとしますよ。

”イラッ”っと・・・・・

おいっ、こらっ、笑え・・・・

ウキッ!!

QRコード

最近の投稿

最近のコメント

- キツネダイの刺身 に latesjp より

- キツネダイの刺身 に ヒロ より

- 8月後半の大月町産オオモンハタとカサゴのライトな酢〆の握り に latesjp より

- 8月後半の大月町産オオモンハタとカサゴのライトな酢〆の握り に 機械のアッシュ より

- 松田川 産晩秋のヒラスズキのお造り他 に latesjp より

アーカイブ

- 2025年11月 (1)

- 2025年6月 (1)

- 2025年3月 (1)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (5)

- 2024年12月 (5)

- 2024年11月 (5)

- 2024年10月 (5)

- 2024年9月 (4)

- 2024年8月 (11)

- 2024年7月 (4)

- 2024年3月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (2)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (2)

- 2021年9月 (3)

- 2021年8月 (1)

- 2021年6月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年2月 (1)

- 2020年9月 (1)

- 2020年3月 (1)

- 2020年2月 (2)

- 2020年1月 (1)

- 2019年8月 (3)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2018年12月 (2)

- 2018年11月 (1)

- 2018年9月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2017年12月 (4)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (2)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (2)

- 2017年6月 (5)

- 2017年5月 (3)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (1)

- 2017年2月 (1)

- 2017年1月 (7)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (3)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (2)

- 2016年8月 (4)

- 2016年7月 (7)

- 2016年6月 (8)

- 2016年5月 (11)

- 2016年4月 (4)

- 2016年3月 (5)

- 2016年2月 (19)

- 2016年1月 (15)

- 2015年12月 (6)

- 2015年11月 (4)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (4)

- 2015年8月 (3)

- 2015年7月 (4)

- 2015年6月 (10)

- 2015年5月 (20)

- 2015年4月 (12)

- 2015年3月 (2)

- 2015年2月 (4)

- 2015年1月 (5)

- 2014年12月 (13)

- 2014年11月 (5)

- 2014年10月 (6)

- 2014年9月 (12)

- 2014年8月 (16)

- 2014年7月 (5)

- 2014年6月 (6)

- 2014年5月 (7)

- 2014年4月 (6)

- 2014年3月 (9)

- 2014年2月 (6)

- 2014年1月 (12)

- 2013年12月 (10)

- 2013年11月 (7)

- 2013年10月 (11)

- 2013年9月 (2)

- 2013年8月 (1)

- 2013年7月 (4)

- 2013年6月 (2)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (3)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (2)

- 2013年1月 (6)

- 2012年12月 (4)

- 2012年11月 (10)

- 2012年10月 (5)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (8)

- 2012年7月 (7)

- 2012年6月 (7)

- 2012年5月 (6)

- 2012年4月 (6)

- 2012年3月 (10)

- 2012年2月 (14)

- 2012年1月 (12)

- 2011年12月 (9)

- 2011年11月 (8)

- 2011年10月 (4)

- 2011年9月 (3)

- 2011年8月 (8)

- 2011年7月 (11)

- 2011年6月 (5)

- 2011年5月 (17)

- 2011年4月 (20)

- 2011年3月 (14)

- 2011年2月 (7)

- 2011年1月 (14)

- 2010年12月 (9)

- 2010年11月 (10)

- 2010年10月 (15)

- 2010年9月 (5)

- 2010年8月 (13)

- 2010年7月 (20)

- 2010年6月 (6)

- 2010年5月 (14)

- 2010年4月 (16)

- 2010年3月 (6)

- 2010年2月 (11)

- 2010年1月 (10)

- 2009年12月 (8)

- 2009年11月 (6)

- 2009年10月 (3)

- 2009年9月 (16)

- 2009年8月 (2)

- 2009年7月 (5)

- 2009年6月 (11)

- 2009年5月 (5)

- 2009年4月 (6)

- 2009年3月 (12)

- 2009年2月 (7)

- 2009年1月 (12)

- 2008年12月 (7)

- 2008年11月 (10)

- 2008年10月 (12)

- 2008年9月 (8)

- 2008年8月 (5)

- 2008年7月 (7)

- 2008年6月 (5)

- 2008年5月 (5)

- 2008年4月 (7)

- 2008年3月 (12)

- 2008年2月 (9)

- 2008年1月 (4)

- 2007年12月 (8)

- 2007年11月 (5)

- 2007年10月 (4)

- 2007年9月 (12)

- 2007年8月 (11)

- 2007年7月 (9)

- 2007年6月 (15)

カテゴリー

- その他

- アイゴ科

- アイナメ科

- アオサ科

- アオメエソ科

- アカイカ科

- アカエイ科

- アカメ科

- アジ科

- アナゴ科

- アユ科

- アンコウ科

- イカナゴ科

- イガイ科

- イサキ科

- イスズミ科

- イタボガキ科

- イタヤガイ科

- イトヨリダイ科

- イネ科

- イノシシ科

- イボダイ科

- ウシケノリ科

- ウシノシタ科

- ウツボ科

- ウナギ科

- ウミタナゴ科

- ウミヘビ科

- エソ科

- エゾバイ科

- オニオコゼ科

- カクレイト科

- カゴカキダイ科

- カタクチイワシ科

- カマス科

- カレイ科

- カワアナゴ科

- カワハギ科

- キス科

- キヌマトイガイ科

- キュウリウオ科

- キントキダイ科

- ギギ科

- クボガイ科

- クリガニ科

- クルマエビ科

- ケセンガニ科

- コイ科

- コウイカ科

- コチ科

- コバンザメ科

- コンブ科

- ゴンズイ科

- サケ科

- サバ科

- サヨリ科

- サンマ科

- シカクナマコ科

- シジミ科

- ショウガ科

- スズキ科

- スズメダイ科

- スッポン科

- セミホウボウ科

- タイワンドジョウ科

- タイ科

- タカノハダイ科

- タカベ科

- タチウオ科

- タニシ科

- タラバエビ科

- タラ科

- ダツ科

- ダンゴウオ科

- チガイソ科

- チゴダラ科

- テナガエビ科

- テンジクダイ科

- トウゴロウイワシ科

- トビウオ科

- トラギス科

- ドチザメ科

- ドンコ科

- ナガマツモ目

- ナマズ科

- ニギス科

- ニザダイ科

- ニシキウズガイ科

- ニシン科

- ニベ科

- ヌマエビ科

- ネズミザメ科

- ハゼ科

- ハタハタ科

- ハタンポ科

- ハタ科

- ハナダイ科

- ハボウキガイ科

- ハモ科

- ハリセンボン科

- バカガイ科

- バラ科

- ヒメジ科

- ヒラメ科

- ヒレナガカサゴ科

- フエダイ科

- フエフキダイ科

- フジツボ科

- ブダイ科

- ベラ科

- ホウボウ科

- ホンダワラ科

- ボラ科

- マカジキ科

- マダコ科

- マトウダイ科

- マナガツオ科

- マボヤ科

- マルスダレガイ科

- マンジュウダイ科

- ミミガイ科

- ムツ科

- メカジキ科

- メジナ科

- メバル科

- モクズガニ科

- ヤガラ科

- ヤリイカ科

- ヨメガカサガイ科

- ワタリガニ科

- 喰っちゃあいかのか?:アカヤガラ

- 喰っちゃあいかのか?:エソ

- 喰っちゃあいかのか?:カジカ

- 喰っちゃあいかのか?:カンパチ

- 喰っちゃあいかのか?:タケノコメバル

- 喰っちゃあいかのか?:ニザダイ

- 喰っちゃあいかのか?:ハタ

- 喰っちゃあいかのか?:ハタンポ

- 喰っちゃあいかのか?:フエフキダイ

- 喰っちゃあいかのか?:ホッケ

- 喰っちゃあいかのか?:マゴチ

- 喰っちゃあいかのか?:メダイ

- 喰っちゃあいかんのか?:カサゴ

- 喰っちゃあいかんのか?:タカサゴ

- 喰っちゃあいかんのか?:ハチビキ

- 喰っちゃあいかんのか?:ヒラメ

- 喰っちゃあいかんのか?:ヘダイ

- 喰っちゃあいかんのか?:かつお

- 喰っちゃあいかんのか?:その他

- 喰っちゃあいかんのか?:なまず

- 喰っちゃあいかんのか?:アジ

- 喰っちゃあいかんのか?:アナゴ

- 喰っちゃあいかんのか?:イカ

- 喰っちゃあいかんのか?:イサキ

- 喰っちゃあいかんのか?:イシダイ

- 喰っちゃあいかんのか?:イスズミ

- 喰っちゃあいかんのか?:イワシ

- 喰っちゃあいかんのか?:ウグイ

- 喰っちゃあいかんのか?:ウツボ

- 喰っちゃあいかんのか?:ウナギ

- 喰っちゃあいかんのか?:エイ

- 喰っちゃあいかんのか?:オヤビッチャ

- 喰っちゃあいかんのか?:カマス

- 喰っちゃあいかんのか?:カワハギ

- 喰っちゃあいかんのか?:キビナゴ

- 喰っちゃあいかんのか?:キントキダイ

- 喰っちゃあいかんのか?:クロサギ

- 喰っちゃあいかんのか?:クロダイ属

- 喰っちゃあいかんのか?:コイ

- 喰っちゃあいかんのか?:コノシロ

- 喰っちゃあいかんのか?:コロダイ

- 喰っちゃあいかんのか?:サバ

- 喰っちゃあいかんのか?:シイラ

- 喰っちゃあいかんのか?:シカ

- 喰っちゃあいかんのか?:スズキ

- 喰っちゃあいかんのか?:タコ

- 喰っちゃあいかんのか?:ヒラスズキ

- 喰っちゃあいかんのか?:フグ

- 喰っちゃあいかんのか?:ブダイ

- 喰っちゃあいかんのか?:ベラ

- 喰っちゃあいかんのか?:ボラ

- 喰っちゃあいかんのか?:マグロ

- 喰っちゃあいかんのか?:マダイ

- 喰っちゃあいかんのか?:メジナ

- 果物

- 畜肉

- 発酵食品

- 野菜

- 麺類

コメントを残す